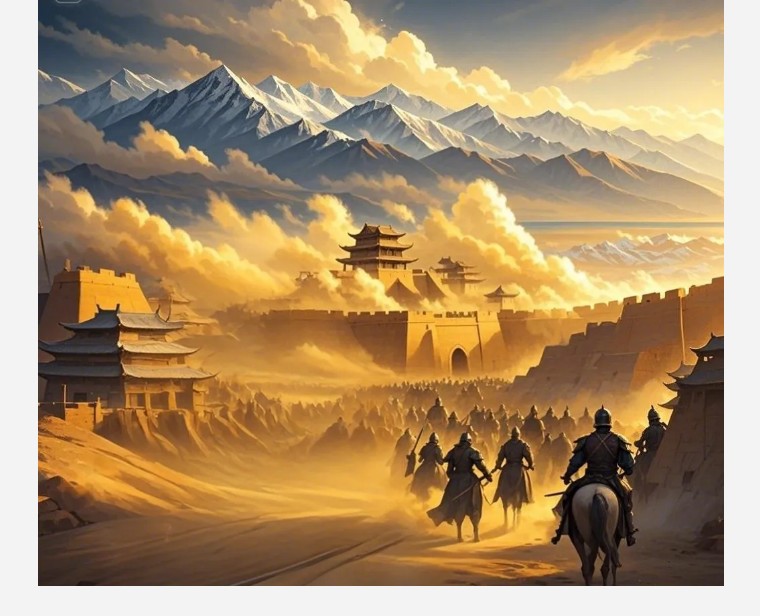

当《战狼》的热血穿越千年投射在盛唐边塞,王昌龄的狼毫正以诗为刃劈开大漠风沙。《从军行》中“不破楼兰终不还”的铿锵誓言,恰似古代版战地宣言——那些身披黄金甲胄的将士,在“青海长云暗雪山”的极限环境里,用生命践行着比钢铁更硬的文学风骨。他笔下的玉门关不仅是地理坐标,更是盛唐精神的烽火台:既燃着“黄沙百战穿金甲”的凌厉锋芒,又飘荡着“烽火城西百尺楼”的苍凉孤勇。这位七绝圣手用最锋利的意象锻造出边塞诗的青铜铭文,让每首28字的短章都成为刺穿时空的文化子弹,至今仍在唤醒中国人血脉里的铁血浪漫。

【唐】王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

【唐】王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

王昌龄,唐代诗人。字少伯,京兆长安(今陕西西安)人。一作太原(今属山西)人。开元十五年(727)进士及第,授汜水(今河南荥阳县境)尉,再迁江宁丞,故世称王江宁。晚年贬龙标(今湖南黔阳)尉。因安史乱后还乡,道出亳州,为刺史闾丘晓所杀。其诗擅长七绝,边塞诗气势雄浑,格调高昂;也有愤慨时政及刻画宫怨之作。原有集,已散佚,明人辑有《王昌龄集》。